Estacionarios

De gira por la Antártida

Una fotógrafa ecuatoriana recibe la llamada de un militar que la invita a hacer parte de una expedición a la Antártida. La propuesta es sucinta: dos meses en el extremo sur del planeta y diez minutos para responder.

POR Isadora Romero

Hace año y medio recibí la llamada más extraña de mi vida: el Instituto Antártico Ecuatoriano –del cual nunca había escuchado– me invitaba a hacer una residencia artística en la Antártida durante dos meses, acompañando a una comisión de científicos ecuatorianos. La llamada me entró mientras trabajaba para una película en Riobamba –una ciudad fría de la provincia de Chimborazo–, cuyo rodaje ya estaba próximo a finalizar. En ese momento, mi ignorancia sobre la Antártida era la que cualquiera suele tener: ese imaginario de una llanura inmensamente blanca, inhóspita, con unos cuantos pingüinos y osos polares aquí y allá. Del otro lado del teléfono, un militar que hacía parte del Instituto me advertía de la hostilidad de su clima, de la poca comunicación con el mundo exterior que allí habría (sin internet, por ejemplo), del segundo mar más peligroso del mundo que debía cruzarse para llegar a la base ecuatoriana en Greenwich. Antes de colgar, me dijo: tienes diez minutos para darnos una respuesta; las mejores decisiones de la vida se toman así.

Dos semanas después estaba en Punta Arenas, Chile, con mis maletas listas para zarpar rumbo a ese desierto helado en el que mis compatriotas han podido asentarse. Vista por encima, la idea de que Ecuador, un país andino y tropical, tenga una base militar en la Antártida suena un poco inverosímil. En realidad, la historia de la creación del Instituto se remonta a la declaración de los derechos ecuatorianos en la Antártida, hecha por el coronel Marco Bustamante en 1956. Un par de décadas después se creó el Tratado Antártico, firmado por doce países que actualmente tienen reclamación territorial sobre este continente. Dicho tratado prohíbe cualquier clase de explotación en la Antártida; solo son permitidas las labores de investigación científica y de construcción. A la vez, en el marco del tratado se invitó a algunos países que ya estaban haciendo investigación dentro del territorio antártico para que tuvieran un rol consultivo, es decir, serían Estados que tendrían voz y voto en las decisiones en materia geopolítica sobre la Antártida. Entre estos países consultivos está Ecuador. Así tuvimos derecho a crear una base militar, la Pedro Vicente Maldonado, y un laboratorio en medio de ese frío extremo sur del planeta.

Colonia de pingüinos barbijo en la base chilena Gabriel González Videla.

Desde que llegué a Greenwich –la isla que compartimos con la delegación chilena–, quise que mis fotografías dieran cuenta de la huella humana que allí iba encontrando. Incluso, antes de iniciar el viaje, sabía qué quería evitar en mi proyecto: esos lugares comunes de las fotos documentales sobre la Antártida, los miles de retratos de sus animales y otros miles más sobre sus paisajes. De hecho, en mi disco duro tengo cientos de paisajes antárticos que indiscriminadamente tomé y que podría usar como fondos de pantalla para mi computador. Pero aquí mi búsqueda fue diferente: traté de rastrear la incomodidad y la humanidad detrás de lo que poco a poco fui hallado en la isla. De cierta forma, quise hacer una investigación pseudoantropológica sobre los habitantes pasajeros en aquel paraje. Estaba acompañada de talentosos científicos e investigadores, por lo que yo también quise hacer de la fotografía una suerte de método científico. Tomar fotos es una forma de explicar la vida a partir de la luz, así como uno de los geólogos de la comisión me explicaba el mundo a través de la piedras, o como una bióloga lo hacía valiéndose de un liquen, un pequeño brote verde sobre una roca.

Con rigurosidad científica fui recolectando y fotografiando evidencias de seres humanos en la isla: en pequeños frascos y vasos de precipitado guardé cabellos de oceanógrafa, lágrimas de artista, entre otras. También me vestí con bata para hacer cianotipias –impresiones del negativo de una foto en color azul– dentro de un cuarto oscuro que improvisé en un laboratorio de la base. Todo esto lo hacía mientras me enfrentaba a la agresividad de la naturaleza antártica que trataba de herirme a cada instante. El frío hinchaba tanto mis dedos y mis articulaciones que el solo hecho de moverme me dolía mucho. Sin acceso a internet para conectarme y consultar mis dolencias, y con un médico más bien con poca disposición, debía arreglármelas como pudiera. En una bitácora que llevé al viaje creé una lista que bauticé: “Cosas que quisiera preguntarle a internet y que ahora no puedo”. En la lista escribí: “¿Qué son los corticoides?” y “¿Cómo saber si estoy sufriendo de hipotermia?”, entre otras dudas tristemente irresueltas.

Busto de Arturo Prat, en la base chilena homónima en isla Greenwich.

Urna religiosa en el pequeño cementerio de la base chilena Capitán Arturo Prat, isla Greenwich.

Cuando el dolor atenuaba, la exploración de la isla me permitía hacerme una idea mucho más fiel de la Antártida, un lugar donde no existen osos polares y cuyo paisaje no es totalmente blanco. De hecho, en su libro Antártida negra, la fotógrafa argentina Adriana Lestido consigna el viaje que emprendió desde una isla llamada Paraíso a otra llamada Decepción, en la que encontró un cráter gigante, totalmente negro, contradiciendo la blancura esperada. Por mi parte, también pude comprobar la presencia de otros colores en la Antártida. Por ejemplo, el impacto del cambio climático ha reverdecido lo que antes era blanqueado por el hielo. Ese verano la temperatura llegó al pico inusual de 20,6 ºC, algo incluso mayor a la que se registra usualmente en Quito. Esto ha hecho que plantas como el musgo se apropien ampliamente del continente antártico, transformando el color blanco en una paleta cada vez más iridiscente.

Más allá de la naturaleza, la huella humana que fui rastreando también se conformaba con los símbolos religiosos y políticos que los militares de diferentes países decidían instalar allí. Las vírgenes y estatuas erigidas sobre el hielo de las islas me hicieron pensar en esa necesidad del ser humano de reclamar un espacio, de colonizar cualquier tierra baldía. La ciencia y las instituciones públicas son también un método y una excusa para lograrlo. Presencié esa misma necesidad de apropiación en las jerarquías militares que se establecían en la base: allí teníamos que vérnosla con la complejidad de una violencia aumentada por la lejanía del resto de la sociedad. La subordinación hacia los militares permeaba incluso nuestra intimidad, y nos intimidaba, sobre todo a las mujeres.

Bolsa plástica de lavandería usada por personal de la estación científica Pedro Vicente Maldonado (PEVIMA).

Un iceberg de varios kilómetros de longitud en las, por entonces, serenas aguas de la península antártica.

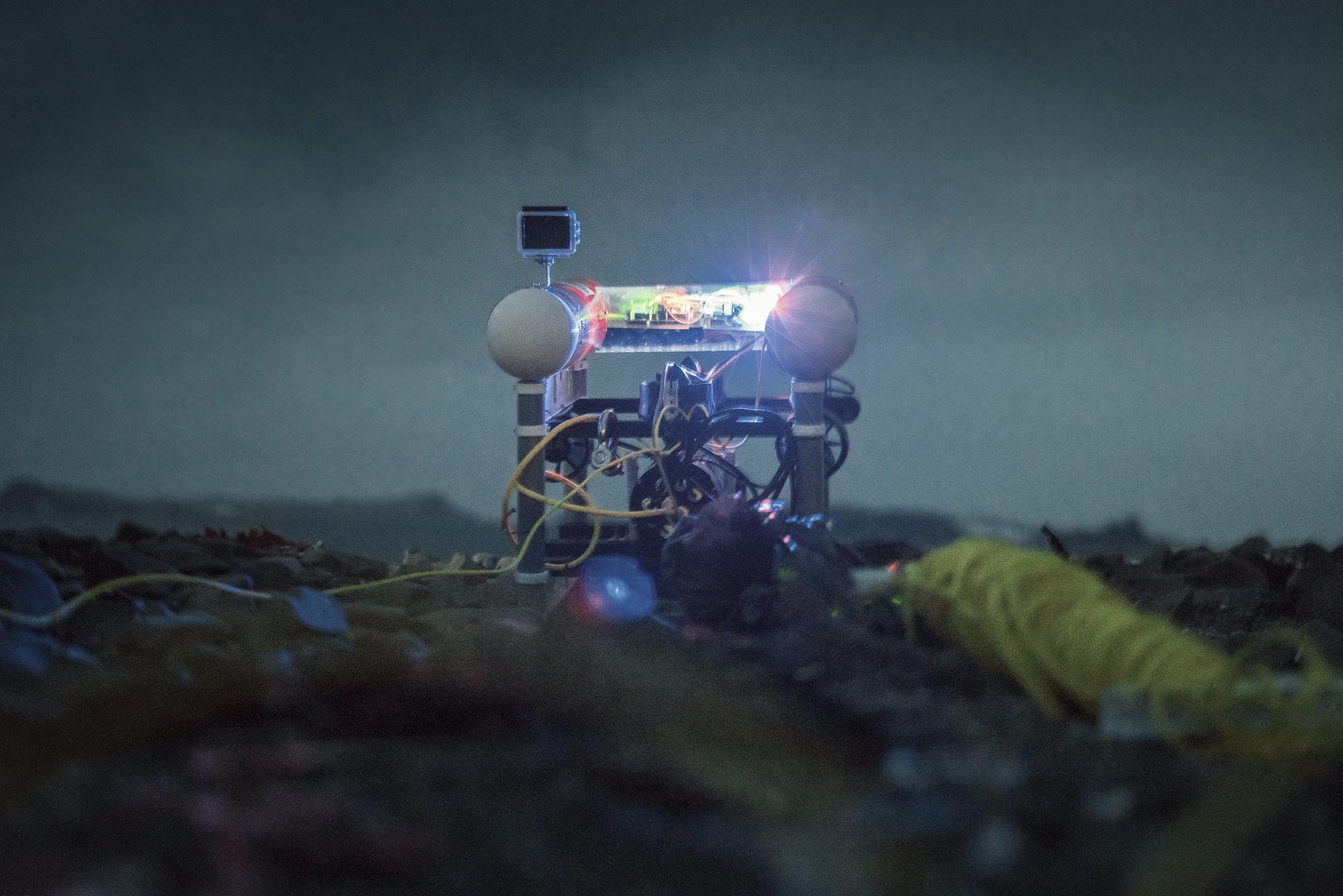

Spondylus es un robot sumergible creado para maniobrar en el gélido océano Antártico.

Pero, debo decirlo, esa estela de lo humano en la isla también me logró conmover. Un día, visitamos la base chilena Capitán Arturo Prat –que está a veinte minutos de la nuestra– para jugar un partido de fútbol que se disputa cada año. Aunque nunca he sido muy patriótica, en ese momento me estremecí al ver las camisetas amarillas de la selección ecuatoriana brillando en medio de la nieve, mientras un amplificador hacía retumbar el himno nacional, y los jugadores cantaban, haciendo que el eco de sus voces se mezclara con el sonido de los glaciares desmoronándose.

Poco antes de irme, los militares me contaron la historia de por qué a Greenwich también la llaman la isla de la Muerte. El nombre proviene de la libertad con la que todos cambian la nomenclatura de cada lugar en la Antártida, pues por su situación jurídica no le pertenece a nadie. Yo, por ejemplo, quise bautizar como “isla Heidi” a una isla totalmente reverdecida que me recordaba los campos suizos por los que corría el personaje de Heidi en televisión. A la isla de la Muerte la llamaron así por los peregrinajes que emprenden los pingüinos luego de haber perdido a sus hijos. Como los animales monógamos que son, estas aves forman una sola pareja durante toda su vida, con la que tienen un polluelo. Si este llega a desaparecer o a morir, la pareja se separa, se desintegra. Y así los pingüinos, en su soledad, viajan hasta Greenwich, donde los esperan terribles depredadores, con lo cual cometen una suerte de suicidio, desamparados y con el corazón roto. En esa isla, los cuerpos de animales, así como los restos de plantas, con el paso de miles de años se han transformado lentamente en piedra. Me pregunto –escribí en mi bitácora, después de haber consignado en ella todo el asombro, el terror y la maravilla que me causó este viaje a la Antártida– si nuestros corazones también se convertirán en piedra cuando no estemos.

Vista nocturna de la estación PEVIMA en la Isla Greenwich.

Miembros de la XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana.

Daniela Cajiao, investigadora en turismo, estudia la relación entre la presencia humana y los pingu?inos en isla Barrientos.

“Cabrerita”, miembro fundamental del equipo logístico de la estación PEVIMA.

Restos de un pingüino barbijo sobre una cama de musgo.

Colpaso de una parte del glaciar Quito, también en esa isla Greenwich.

Una foca de Weddell, herida al parecer por el ataque de otro animal, agoniza en la bahía de esa misma isla.

ACERCA DEL AUTOR

Su trabajo se centra en el estudio de las identidades, el género y los problemas ambientales. Finalista del Inge Morath Award, de la Magnum Foundation. Seleccionada como parte de la Joop Swart Masterclass (World Press Photo). Ha expuesto en América y Europa. Es cofundadora de Ruda, colectivo de fotógrafas latinomericanas.